イギリス・ロンドン発祥の「インクルーシブデザイン」は、障がいがある人や多様なバックグラウンドを持つ人、高齢者など従来の製品やサービスから排除されてきた人たちをデザインプロセスの上流から巻き込み、共創する手法とされる。

現在はより広義な意味合いで使われており、身体的、認知的、感覚的、言語的、文化的な多様性に考慮するデザインプロセスやそのデザイン自体、サービスを社会実装する際の配慮なども含めて「インクルーシブデザイン」と呼ぶそうだ。

インクルーシブデザインの重要性は認識していても、いざデザインに落とし込もうとすると悩むことは少なくないだろう。そこで、2021年9月にインクルーシブデザインスタジオ「CULUMU(クルム)」を設立した、STYZ(スタイズ)社所属のCDO(最高デザイン責任者) / UXデザイナー 川合 俊輔氏に、CULUMUが実践するインクルーシブデザインの制作手法と事例を聞いた。

企業と一緒に社会を良くしたいと「CULUMU」を設立

2016年に創業したSTYZは、「あらゆる境遇を打破できる社会」をビジョンに、「民間から多種多様な社会保障を行き渡らせる」をミッションに、さまざまな事業を展開している。そのうちの一つにファンドレイジングプラットフォームの「Syncable(シンカブル)」があり、NPO団体の最新情報をチェックしたり、共感する団体に寄付したりできる。

NPO団体の情報取得や寄付を容易にするプラットフォーム「Syncable(シンカブル)」

より良い社会を築くための事業を推進することを使命として事業を展開するなかで、民間企業と一緒に社会課題を解決したいと川合氏が立ち上げたのがインクルーシブデザインスタジオ「CULUMU」だ。多くのNPOとのつながりを活かし、障がいがある人など、より良い社会の実現を目指す当事者と一緒にデザインを考える場にしたい意図があると川合氏は説明した。

「CULUMUを設立してから、さまざまな企業から反響をいただきました。経済的な価値と並行して、社会的な価値として誰もがサービスにアクセ�スできるようなアプローチも強く求められていると実感しました」

CULUMUを設立したSTYZ社所属のCDO(最高デザイン責任者) / UXデザイナー 川合 俊輔氏

CULUMUでは、デザイン共創パートナーとしてユーザーリサーチやデザイン診断、ウェブやアプリのデザイン・開発のほか、インクルーシブデザインワークショップの提供もおこなう。

約3年間の活動では、アプリやウェブサイトのUI・UXデザインにインクルーシブな学校建築を目指すプロジェクト、自治体への新しい公共空間・商業施設を設計するワークショップ実施など、さまざまな領域でサービスを展開している。

CULUMUが実践するインクルーシブデザインの取り組み

CULUMUにおけるインクルーシブデザインのプロセスは案件ごとに若干異なるが、「ワークショップ」と「当事者へのインタビューやリサーチ」を実施することが多いという。

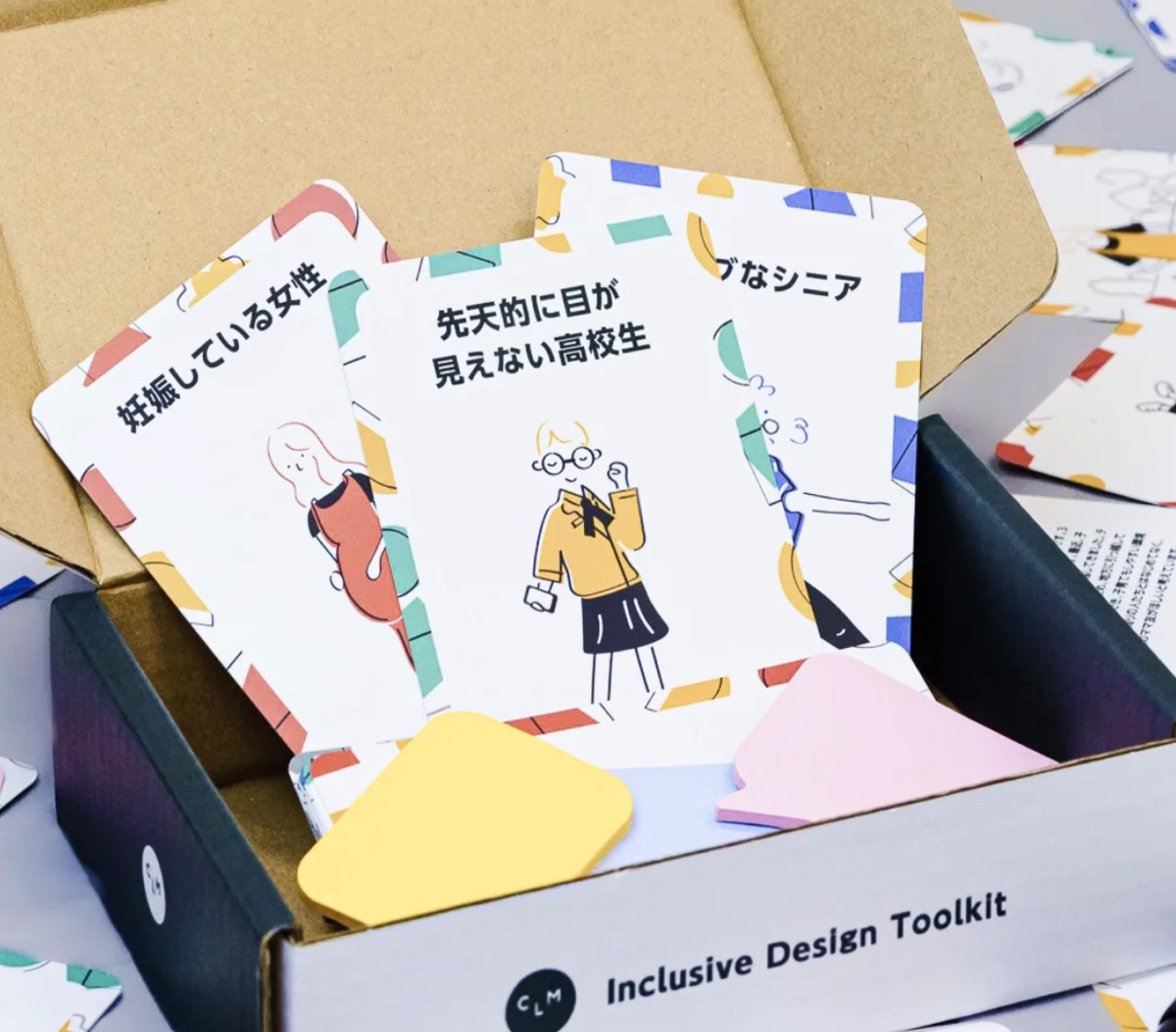

まず、ワークショップは、NPOの協力を得て開発した独自ツール「インクルーシブペルソナカード」を活用して、以下の手順でおこなう。

インクルーシブワークショップの手順、3〜5人のグループで約2時間をかけておこなう

「このワークショップは、そもそも自�社サービス・製品にどんな排除があるのかを洗い出し、定義した課題を解決するためのアイデアを創出するのが目的です。この時に活用するのがインクルーシブペルソナカードで、『マイノリティになるペルソナ』や『マイノリティになる状況』を見える化して、それぞれの人がインクルーシブ(包括)されているのか、そうでないのかを振り分けていきます」

約50パターンがあるインクルーシブペルソナカード

カード�の裏面には、ペルソナの詳細な情報が記載されている

カードを「問題なく使える」「使うことが難しい」「使うことができない」に振り分けていく

インクルーシブペルソナカードは、「先天的に視覚障害がある人」「ケガをして片腕が使えない人」「障害児の子どもを持つ父親」「計算が苦手で暗算ができない小学生」「日本に住んでいる外国人」「日本語が分からない外国人観光者」「デジタルに疎い高齢者」など全部で約50種類ほどある。

「ツールを使うと、健常者の方でも状況によってはサービスが使えなくなったり、使えても難易度が�上がったりする事実が見えてきます。こうした多様性に目を向けることで自身が持っていたバイアスが薄れ、深い考え方ができるようになり、結果的にアイデアが広がっていきます」

ツールによって視点が広がり、今までにないアイデアが創出される

最終的に、多様な人々にサービスや製品を使ってもらうためのアイデアやヒントを洗い出し、仮説をつくっていく。その仮説から話を聞くべき対象を選定した上で、インタビューやリサーチを実施する流れが通常だという。その後、予算や条件といったビジネス的な観点も踏まえて、実際に製品やサービスに落とし込む機能やデザインを選定していく。

実例1「外国人や障がいのある人にも情報を届けるウェブサイト」

これまでにCULUMUが取り組んできたインクルーシブデザインの事例についても紹介したい。1つめは「DE&I(多様性、公平性、インクルージョン)」をテーマにしたイベントサイトの制作で、同テーマを体現するウェブサイトを制作した。

過去数年にわたり実施した実績がある同イベントは、視覚障害がある人や日本語が読めない外国人にとってサイトから情報を取得しづらい実態があった。そうした改善点を洗い出し、アクセシビリティに配慮したデザインとしている。

具体的には、色の視認性やスクリーンリーダー(コンピュータの画面読み上げソフトウェア)による情報の読み上げや操作など、さまざまな項目に対してアクセシブルな実装をしている。特に、イベント情報の要となるタイムテーブルについては、以前のPDF表示から見やすいレイアウトに変更し、デザインと実装の両面で誰もがアクセスしやすい仕様に配慮した。また、日本語に加えて英語対応もおこなった。

発達障害のある子どもたちが描いた絵をサイトのキービジュアルに使用

さらに、サイトのキービジュアルには発達障害のある子どもたちが自由に描いたイラストを採用し、サイト全体で「多様性」を表現。こうしたアイデアは、イベントのテーマに基づいてCULUMUが提案した。STYZのオフィスに数名の子どもと保護者を招いて、川合氏をはじめとしたスタッフも一緒にワークショップを実施したそうだ。

実例2「多様な子どもの困りごとを解決する学生カバン」

続いての実例はデジタルデザインのサービスではないが、UI・UXデザイナーにとって参考になる考え方として紹介したい。学校用具を扱うメーカーの新商品である学生カバンをインクルーシブデザインの手法を用いて製作した。

同社が2017年に発売した学生カバンは、「ランドセルが重い」という世間の声から生��まれた製品で、カバン自体の重さを軽くするのではなく「重さを感じにくい構造のカバン」をコンセプトに開発されている。CULUMUとの共創では、多様な子どもたちの通学環境の向上を目的に既存製品を改良に取り組んだ。

改良にあたり、仮説を立てたうえで、ADHD(注意欠如・多動性障害)やASD(自閉スペクトラム症)といった発達障害や身体的な障がいがある子どもを育てる家庭に出向き、従来の学生カバンの使い方や困りごと、家族がしている支援などを入念に調査した。

学生カバンが重いだけでなく、実はさまざまな困りごとが存在するとわかった(写真はイメージ、出典:写真AC)

「そこで分かったのは、『学生カバンが重い』以外にも多くの困りごとがある事実です。例えば、中身が詰まっていない状態だとカバンのバランスが崩れてしまったり、モノの仕分けがしづらかったり。そういった課題に対して保護者の方々は、自作で出し入れしやすい仕切りを用意するなどの工夫をされていました。

こうした気付きは、従来品を問題なく使っているユーザーからは、おそらく出てきません。カッコいい色や高級感のあるデザインにしてほしいなどの声が目立つはずです。その点、マイノリティの方の視点を取り入れると固定概念が崩れて、これまでにない新しい製品が生まれてきます」

こうした調査結果を通じて、「重さを感じにくい」という従来製品のメリットにさらなる利便性を加えた新たな製品を開発中だ。

当たり前を疑い、持続的にサービス・製品を改良していく

最後に、川合氏の視点でIT企業における先進的なインクルーシブデザインの事例をたずねると、「Uber」と「Airbnb」をあげた。Uberでは、展開している配車サービスにおいて「車椅子ユーザー」の対応可否を判別できるUIになっている点がインクルーシブデザインに当たるとのこと。

「僕は車椅子ユーザーの方とタクシー移動をすることがあるのですが、日本の配車アプリだと車椅子対応の可否が判別できず、みなさん困っています。その点、一部の海外におけるUberの配車サービスやタクシー配車アプリは一目で判別できます。こうした細部のUI・UXには海外と日本の差を感じ�ます」

Airbnbについては、宿泊者に対する人種差別が起きづらい配慮がされているという。

「以前は物件を貸しているホストが白人のゲストを優先することがあったようですが、現在はプロフィール画面で人種の情報が判別できないUIになっています。さらに、そうした人種によるバイアスをなくすためのプログラムなどをホストに提供しています」

インクルーシブデザインに取り組むCULUMUのメンバー

Airbnbのようにサービスが成熟すればするほど排除される人々が出てくるのは、どんなサービスや製品でも同様だと川合氏は指摘する。

「例えば、金融系のアプリサービスなどはデジタルリテラシーが高い20〜40代の人は問題なく使えても、高齢者やデジタルに疎い人たちは置いてけぼりになっていることがあります。使えていてもとても苦労していたり、全く使えていなかったり。サービスが成熟してきた段階で一度立ち止まり、『本当にこれで正しいのか?』と問うことが重要だと思います。都合のいい人たちだけに届けばいいのではなく、排除されている人たちにこそ目を向けてもらえるといいですね」

「誰一人取り残さない社会」の実現を掲げ、高齢者や外国人、LGBTQの当事者、障がいのある人など、あらゆる人々への配慮がより一層求められる現代。インクルーシブデザインの重要性は、ますます高まっていくはずだ。

写真提供:STYZ

「自由なライフスタイル」に憧れて、2016年にOLからフリーライターへ転身。2020年に拠点を北欧に移し、デンマークに6ヵ月、フィンランド・ヘルシンキに約1年長期滞在。現地スタートアップやカンファレンスを多数取材する。2022年3月より拠点を東京に戻し、国内トレンドや北欧・欧州のイノベーションなどをテーマに執筆している。

https://love-trip-kaori.com/