ヨーロッパを拠点とする4人のデザイナーがこのたび、『和紙フューチャリズム』(日本語・英語を併記)という書籍を出版しました。これは島根県の伝統工芸で、ユネスコの無形文化遺産にも登録されている「石州和紙」を世界に紹介するものです。その歴史から、作り方、実用例、加工方法、職人へのインタビュー、未来の展望など、和紙の世界を総合的に網羅しています。

同書がユニークなのは、実際に触って感じられる和紙サンプルと、特定のページでAR(現実拡張)が楽しめる点。デジタルとアナログの融合で、五感を使って和紙の世界に没入できることです。

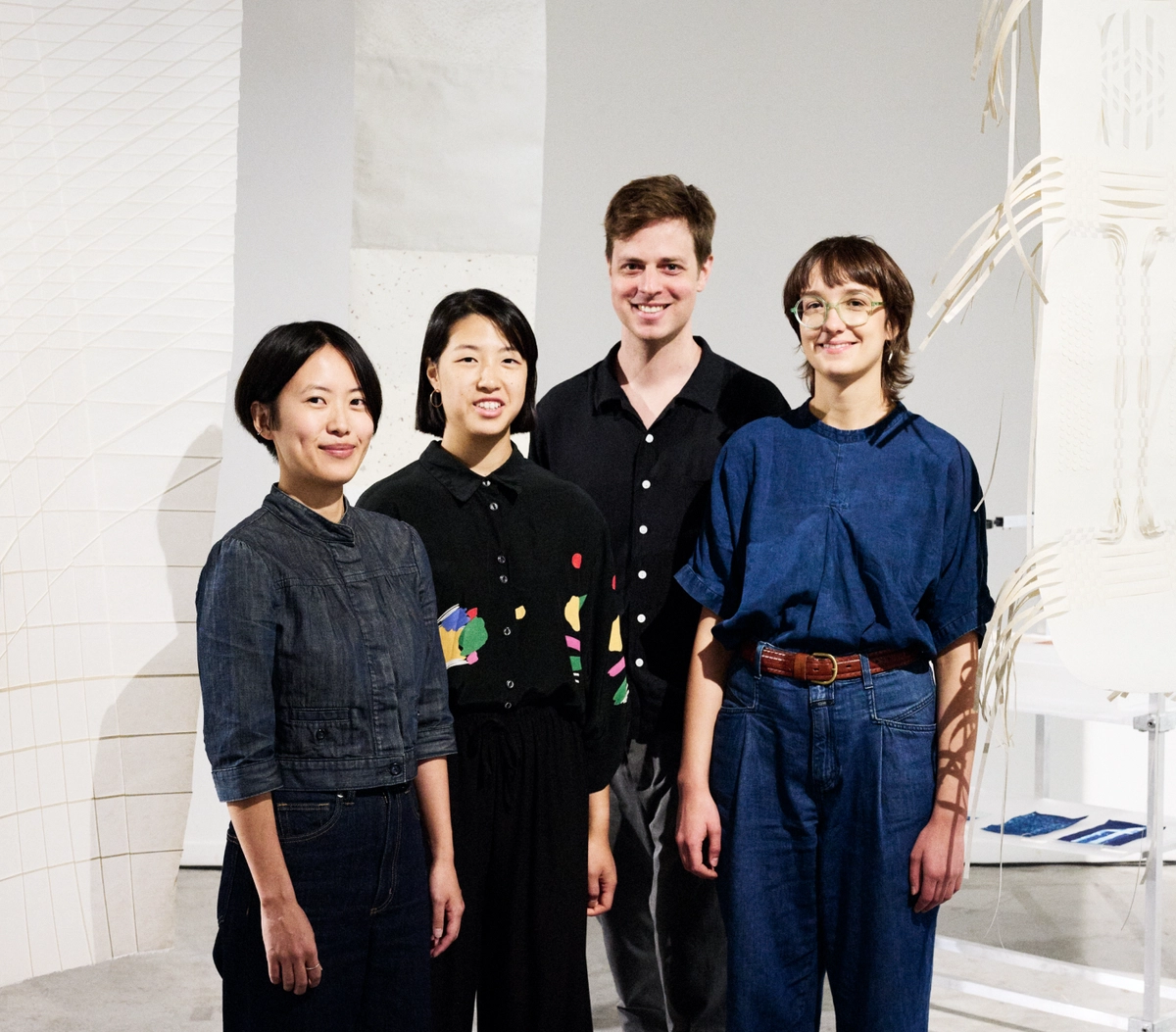

同書の製作に携わったデザインスタジオ「Cream on Chrome」のマルティナ・フインさんとヨナス・アルトハウスさん、伝統工芸��をインスタレーションと書籍で紹介するデザインプロジェクト「Craft Portrait」の簑島さとみさんとポリン・アグストーニさんに、紙の本とデジタルコンテンツを融合する際に工夫したこと、留意するべきことなどについて、話を聞きました。

石州和紙を世界にプロモート

『和紙フューチャリズム』の表紙と、独自に開発したアプリ「Washi AR」のホーム画面。このアプリで本のピクセル画像をかざすと、ARが楽しめる。(Photo: Pauline Agustoni)

『和紙フューチャリズム』を紐解くと、そこには島根県浜田市三隅町で繰り広げられる、静かで美しい石州和紙の世界が広がっています。

原料の楮(こうぞ)を育てる畑からはじまる和紙づくりの現場から、和紙が実際に使われる実用例や加工の方法、インタビューを通じた職人たちの経歴やものづくりへの思い、そして数々の波を乗り越えてきた石州和紙の歴史、未来へのシナリオまで、多面的に石州和紙を捉える内��容となっています。

今年9月12日にロッテルダム市で開催されたブックローンチ。著者の4人が書籍の内容や製作過程などを紹介した。(Photo: Aad Hoogendoorn)

プロジェクトのメンバーであるポリン・アグストーニさんは、同書を出版した目的について説明しました。

「石州和紙は薄くしなやかでありながら、楮の長い繊維により強靭で、多くの用途に使える潜在性に満ちていますが、ヨーロッパでは全く知られていません。現代建築などではサステイナブルな素材がだんだん使われるようになっているので、この本で石州和紙の新しいマーケットを広げたいと思っています。自然との共存を大切にしてきた日本の伝統文化を現代に活かし、私たち�のものづくりを見直すきっかけになれば、との思いもあります」

この目的の背景には、半紙や伝統建築用の用途の減少を受け、石州和紙が存続の危機に面しているという現実があります。この伝統工芸の製法を学びたいという若者はいるものの、彼らを教育し、雇用するためには、現代建築やインテリアなど新たなアプリケーションへの需要拡大が必須なのです。

石州和紙を実際に使ってほしいとの願いから、同書にはさまざまな方法で加工された14種類の和紙サンプルも挟み込まれており、実際に手で触って、その薄さや強さを確認することができます。日本とヨーロッパを拠点に同紙を扱う専門店の情報も掲載されており、すぐに注文できるようにもなっています。

実物の和紙サンプルが挟み込まれたページ。書籍から取り外して、風合いや薄さに触れることができる(Photo: Pauline Agustoni)

石州和紙をフィジカルに体験する

実物の和紙を触れるだけでなく、同書はARを使ったデジタル体験も提供しています。「Unity」というソフトウエアを使って独自に開発したiOS用のアプリ「Washi AR」をスマホやタブレットにインストールして、ピクセル模様が印刷されたページをかざすと、読者は楮畑や紙すき工房に「足を踏み入れる」ことができるのです。

ARを使った理由について、ヨナス・アルトハウスさんは、次のように説明しました。

「ARは普通のビデオよりも没入感のある体験ができます。みんなが旅をできるわけではないので、読者を現場に連れていくのが第一の目的でした。ARでは実際に自分の身体を使いながら周囲を見渡したり、肩越しに職人たちを見たりすることができます」

アルトハウスさんによれば、「没入感」を得るために、「360度カメラ」を使って周囲の環境や人々をビジュアルで捉えたほか、サウンド効果にも気を配ったといいます。実際、ARで体験する楮畑では、鳥や虫の声などをリアルに聞くことができ、日本の湿気のある空気感までが伝わってくるようです。また、工房の中では、ラジオの音や紙すきの道具からしたたる水の音などが、その臨場感を高めます。

『和紙フューチャリズム』の本文。アプリ「Washi AR」をインストールしたスマホやタブレットで右ページをかざすと、読者は楮畑をアクティブに体感することができる。(Photo: Pauline Agustoni)

でしゃばりすぎないデジタルコンテンツ

ARによるデジタル体験を加えたもうひとつの理由は、紙の本とデジタルコンテンツを融合させることで、より多くの読者を惹きつけたいと考えたことでした。

「多くの若者はYouTubeなどの動画を見ていて、本は読みませんよね。そこで、どうすればこの2つのフォーマットを融合できるかを考えました。本の物理的なページをスキャンすることでしかアクセスできない形で、まるで本が生きて動き出すような感覚を目指しました」(アルトハウスさん)

しかし、どのような形で紙の本とデジタルコンテンツを融合させるかについては、さまざまな試行錯誤があったといいます。

「動画に自分の姿が映っていたので、それを地元の伝統芸能である石見神楽のキャラクターにして、人々を案内するというアイデアも試してみました。ただ、そうすると観客がキャラクターに注目してしまって、工房そのものに集中できなくなというと問題が生じます。2つのショーを同時に行うのは難しいということが分かりました」(アルトハウスさん)。

『和紙フューチャリズム』の書籍とインスタレーションは、オランダ・ロッテルダムの美術館「Nieuwe Instituut」で展示・販売されている。(Photo: Aad Hoogendoorn)

アプリのデザイン・開発を担当したマルティナ・フインさんもデザインの過程を振り返ります。

「私は今回はじめてアプリのデザインに携わりましたが、技術的にできるオプションがあまりにもたくさんあるので、それに圧倒されないように努めました。3Dにしたり、フィギュアを登場させたりするのはクールだけれど、私たちの本ではそれは意味がありません。あくまでも本のデザインと一体感があり、実際の本からあまり逸脱しない形での、プラスのレイヤーとしてのARを目指しました」(フインさん)

AR側だけでなく、紙の本も両者の融合を意識してデザインされており、ARを組み込んだページには、縁にピクセル画像が印刷されています。ブックデザインを担当した簑島さとみさんは、「本の内容は和紙という伝統的なものを扱っていますが、ノスタルジックなデザインにするとデジタルコンテンツが唐突な感じになってしまうので、本とデジタルの橋渡しをするために敢えてフューチャリスティックなデザインにしました」と、説明しています。

目的にフォーカスすれば、必要なものが見えてくる

ARのような技術を使う際に大切なこととして、アルトハウスさんは次のようにアドバイスします。

「何が必要で何が必要でないかということを厳しく分析し、必要でないものは使わないということです。これらの技術は、装飾品やエンターテインメントに過ぎないと考える人がいますが、エンターテインメントも意味のあるものであれば『良いエンターテインメント』と言えます。最近の多くのメディアで見られるように、ただ気をそらすために使うのであれば、それは利益に反することになります。メディアを革新的に使用するには、ある種のミニマリズムが大切ですね」

フインさんも、「課題はARコンテンツをどう作るかではなく、どう理にかなった��ものを作るかにあります」と強調しています。

アプリWashi ARには、本にかざして見るARのコンテンツのほかに、テキストや写真で各種の石州和紙の特徴をまとめたリストも掲載しています。そのため、本を持ち歩かなくともスマホやタブレットで情報を見ることができるようになっているのです。「デジタル版のポケットブックですね」と、フインさんは言います。これは「石州和紙を実際に使ってもらいたい」という、書籍の目的にも沿っていると言えるでしょう。

ロッテルダムの美術館「Nieuwe Instituut」で開催中の『和紙フューチャリズム』の展示。石州和紙の将来について、3つの興味深いシナリオが考察されている(Photo: Aad Hoogendoorn)

同書籍は9月13日にオランダ・ロッテルダム市の美術館「Nieuwe Instituut」で披露され、現在は石州和紙を使ったインスタレーションが展示されています。同書は12月に日本でもお披露目される予定。日本の読者を意識して日本語でも書かれています。

簑島さんは日本の読者に向けて、「和紙は、日本文化を語る上でも重要な存在です。建築や日用品など、私たちの生活に欠かせない素材でした。しかし、現代�では生活様式の変化により、日本人でさえも和紙を身近に感じる機会が限定的になっています。この本を通して、これまでとは違った角度で和紙の魅力を再発見するきっかけになればと思います」と呼びかけています。

カバー画像クレジット: Yuta Sawamura

フリーランスライター。日本、中国、マレーシア、シンガポールで主にライター・編集者として活動した後、2004年よりオランダ在住。同国の生活・教育・イノベーション・デザインを雑誌やオンラインメディア、ラジオなどで紹介するほか、オランダと日本を結ぶさまざまな活動を手がける。著書に『週末は、Niksen。』(大和出版)。

https://www.yamantextfactory.com/