ヌーラボ社(福岡市)が提供する「Backlog」は、チームで働く全ての人をターゲットに、「親しみやすい操作性」や「多機能」を追求。「このチームで仕事ができてよかった」と思えるツールを目指している。

2005年のβ版のリリースから早20年。今やエンジニアやデザイナーなど143万人が利用する人気のプロジェクト・タスク管理ツールとなった。国内外での受賞歴があり、海外のユーザー拡大も狙う。なぜ、Backlogはこれほどの支持を得られたのか。プロダクトマネージャー(PdM)の吉澤 毅氏に、「サービスの強み」や「開発体制」を聞いた。

「多機能」ながら、“楽しく”使えるプロジェクト・タスク管理ツール

Backlogはチームで働く人を対象にしたプロジェクト・タスク管理ツールで、会員数は143万人にのぼる(2024年12月末時点、有料契約内での利用者数の合計)。ユーザー属性はエンジニアが最も多いが、プロジェクトマネージャーやデザイナー、マーケター、さらには事務や営業など幅広い職種で活用されている。

Backlogの機能一覧(ヌーラボ社の2025年3月期 第3四半期決算決算資料より)

ドラッグ&ドロップでカードを移動できる「カンバンボード」

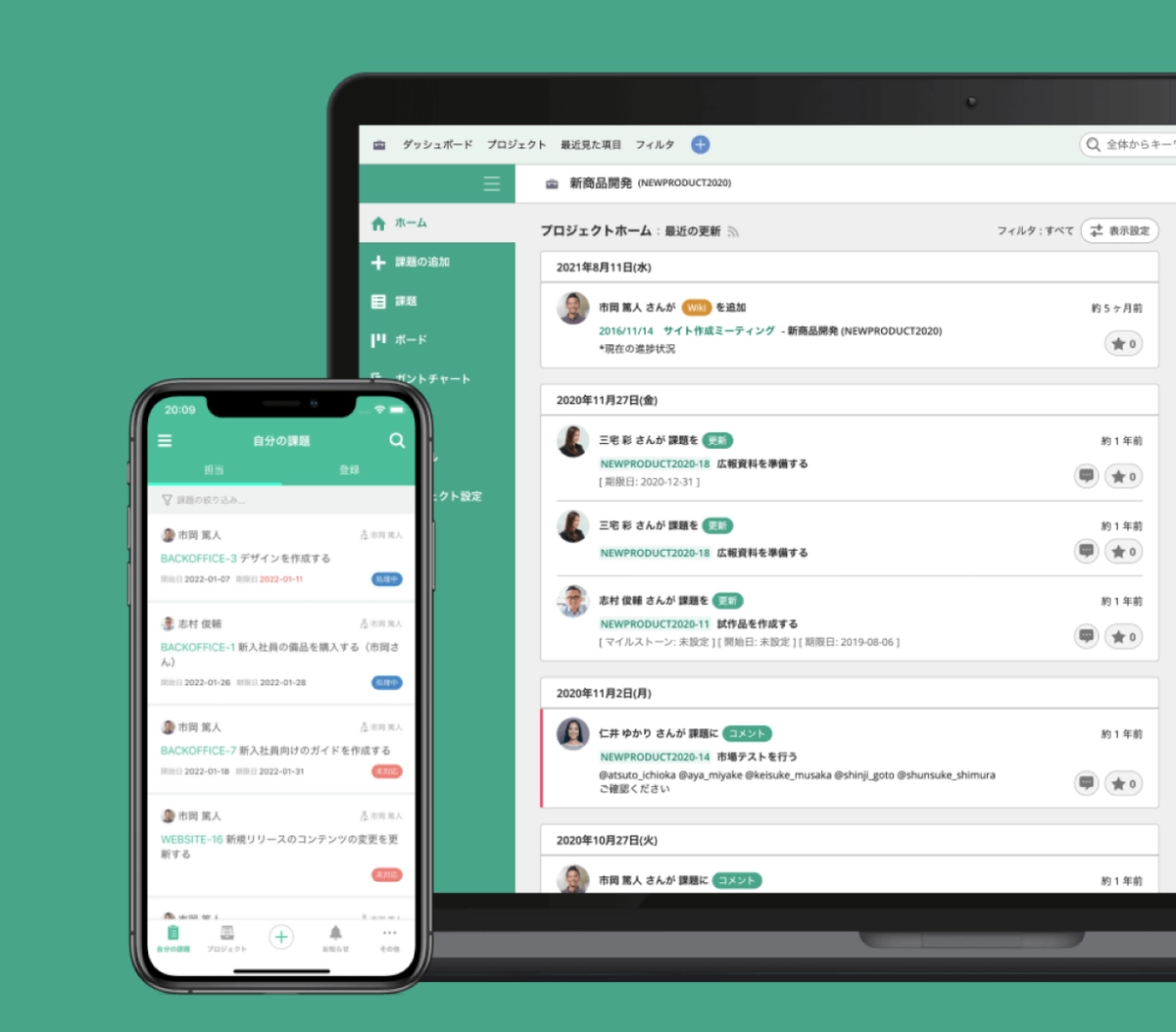

モバイルアプリでも基本機能を提供している

「多機能」はBacklogの特徴の一つ。ドキュメント管理の「Wiki」や進捗を一目で把握できる「ガントチャート」、タスク管理とバージョン管理を同時にかなえる「Git / Subversion」など、効率よくプロジェクトを管理するための機能がそろう。

簡単に操作できて、親しみやすいUIにも注力する

「直感的な操作性」と「親しみやすさ」もBacklogが注力する要素だ。今でこそ当たり前となったが、10数年前に「顔のアイコン」や「リアクション」を採用しており、当時では先進的だったという。

2009年にリリースした「スター機能」も好評だ

例えば、2009年にリリースした「スター機能」は、ユーザーから好まれているリアクションの一つ。メンバーのがんばりに感謝を表現するもので、SNSで言う「いいね」のような感覚で使われているようだ。

親しみやすさを強調するキャラクター「ゴリットくん」

「ゴリットくん」と名付けられたゴリラのマスコットキャラクターも「親しみやすさ」の向上に一役買っている。画面のところどころにゴリットくんを配置したり、メンテナンスの際はゴリットくんが作業する様子を表示したり、といった具合だ。

「リアクションやキャラクターは、プロジェクト・タスク管理の直接的な機能ではありませんが、“どうしたら楽しめるか”という視点で開発しました。当時は、なじみが薄いことからユーザー理解をあまり得られませんでしたが、時の経過とともに受け入れられてきたように思います」

ユーザーの声を活かし、大幅アップデートも実現

Backlogが誕生した背景には、「既存のプロジェクト・タスク管理ツールがつまらない」という課題があったという。当時、創業者を含むメンバーはソフトウェア開発の受託業務を担っていたが、既存のプロジェクト管理のUIがシステマチックで、使っていて親しみが湧かなかった。そこで、“楽しさ”を取り入れたツールを目指して開発に取りかかった。

2005年にβ版を発表し、2006年に正式リリース。最初の転機となったのは、現在のガントチャートの前身となる「スケジュール管理機能」を搭載した2007年だった。従来のエクセル管理よりも効率的だとして、ソフトウェアを扱うエンジニアやデザイナーを中心に広がっていった背景がある。

その後、2016年にはUIを大幅にアップデート。正式リリースから10年が経過した節目のタイミングで、全体のコンセプトから考え直した過去最大のアップデートを実施した。

2016年当時、10年前と比較して世の中のWebアプリケーションのUIは激変した

その前提にあるのは、世の中のWebアプリケーションのUIが著しく変化していること。例えば、余白を多く取ったり、テキストを減らしてアイコンを多用したり、色数を減らしたり。そうした変化を踏まえ、以下のようなアップデートを実施した。

画面をスッキリさせる

「配置の見直し」や「主要目的以外の要素を隠す」ことで、画面をスッキリさせた(afterは当時の画面で現在はさらにアップデートしている)

�色を使いすぎない

テーマカラー1色につき最大6色に設定し、基本的に5色以内でやりくりするようにした

アイコンをシンプルに

カラフルなPNG形式のアイコンから、シンプルな単色のSVGアイコンに

「大幅アップデートのきっかけは、『色が鮮やかすぎて画面が見づらい』というユーザーの声です。その方が使用しているモニターを購入して、実際の見え方を確認したところ、本当に見づらかった。そこで、『見え方』に関するさまざまな声を集め、色弱など見え方に課題がある方でも見やすいよう改善を進めていきました。アップデートの際は、いきなり刷新するのではなく、新旧のUIを切り替えられる期間を設けてユーザーへの負担がかかりにくいように配慮しました」

開発チームにとって挑戦的なアップデートだったが、ユーザーの課題感を踏まえて丁寧に進めたことが功を奏し、多方面から好評を得られたという。

近年のリニューアル事例、写真は「旧ガントチャート」

リニューアル後の「新ガントチャート」

近年のアップデートでは、約3年かけて「ガントチャート」をリニューアルしたほか、SlackやMicrosoft Teams、Google Chatなど外部のチャット連携やドキュメントの同時編集機能も追加した。これらも反響が良く、他のサービスからBacklogに移行したり、利用者が増えたり、直接的な効果につながっているそうだ。

2022年には「UXライター」のポジションが誕生し、2023年には「ライティングチーム」を発足した。それまではエンジニアが書いていた画面上の単語やメッセージ、ヘルプコンテンツを、より分かりやすい言葉に変えるのがライティングチームの役割となる。ユーザーを拡大するうえで効果を発揮しているという。

サービスの質を高める「開発チームのあり方」

現在のBacklogの開発チームは30名弱で、基本機能の開発メンバーが20名、テクニカルサポートが3名、モバイルアプリチームが3名で構成されている。社員全員がフルリモートで働き、Backlogを�はじめとした自社開発ツールを自社でも使用してコラボレーション促進に務めているそうだ。

「当社の開発チームは、トップダウンというより、メンバー同士で活発な意見交換をしながら方向性を固めていきます。フルリモートで働く背景には、『距離が離れていてもチームでのコラボレーションを促進できる』という自社製品の有効性を体現したい思いもあります。課題はありますが、最先端の働き方をしているのだから課題があって当然だという考えのもと、改善策を議論しています」

BacklogのPdMを務める吉澤氏

コミュニケーションにおいて重要視しているのは「透明性」だ。チャットでは鍵を付けるなどの対応をせず、すべてをオープンにして誰でも見られるようにしている。また、朝会で日々顔を合わせたり、複数人で集まって一緒にコーディングを行う「モブプログラミング」を実施したりして、交流を図っているという。

現在の開発は、「UXやUIのアップデート」が中心となる。まずは、ユーザーからの問い合わせやコミュニティ・イベントでの交流を通じて課題を集める。そして、その中から自社の戦略に沿って優先順位を決めて対応するのが通常だ。

「どのように優先順位を定めるかは、PdMにとって”永遠のテーマ”だと思います。自社の中長期戦略を踏まえ、ユーザーの声や社内の声、アップデートによる成長予測、予算や開発期間など、さまざまな要素をかけ合わせて施策を決定しています」

フォーカスするのは「人」 Backlogの未来像

利用者からの紹介を中心に導入企業数を増やし、国内外での受賞歴も持つBacklog。評価される一方で、課題も抱えている。

「プロジェクト・タスク管理ツールは、レッドオーシャンの分野だと思います。非常に強い海外企業もあり、そうした強者と比較すると、Backlogには不足している機能があります。提供したいけれど実現できていない機能もあり、そうした点に着手したいと思っています」

プロジェクト・タスク管理ツール業界で最も高いシェアを誇る企業を聞くと、「おそらくマイクロソフトのエクセルだろう」とのこと。そのほか、「Redmine」や「Chatwork」、「Asana��」も一定のシェア率を誇り、強い競合と言えそうだ。

photo by:UnsplashのJason Goodman

ハードな分野ながら多くのユーザーに選ばれ続けるために、Backlogはどんな姿を目指していくのだろうか。

「機能性だけを突き詰めると、どうしても競合と似通ってしまうかなと。Backlogは、創業当時から『人』にフォーカスしてきました。使っていて心地いい、前向きになれるといったような。最終的に掲げるのは、Backlogを通じて『このチームで働けてよかった』と思える人を増やすこと。その原点に向き合いながら開発を進め、国内外のユーザーの拡大を目指していきます」

Backlogには、単なる利便性にとどまらない開��発チームの「思想」が反映されている。メンバーへの感謝や親しみを忘れず、楽しみながら成果につなげていく。Backlogが大切にしてきたこの思想にこそ、共感が集まっているのかもしれない。

写真提供:ヌーラボ社

「自由なライフスタイル」に憧れて、2016年にOLからフリーライターへ転身。2020年に拠点を北欧に移し、デンマークに6ヵ月、フィンランド・ヘルシンキに約1年長期滞在。現地スタートアップやカンファレンスを多数取材する。2022年3月より拠点を東京に戻し、国内トレンドや北欧・欧州のイノベーションなどをテーマに執筆している。

https://love-trip-kaori.com/