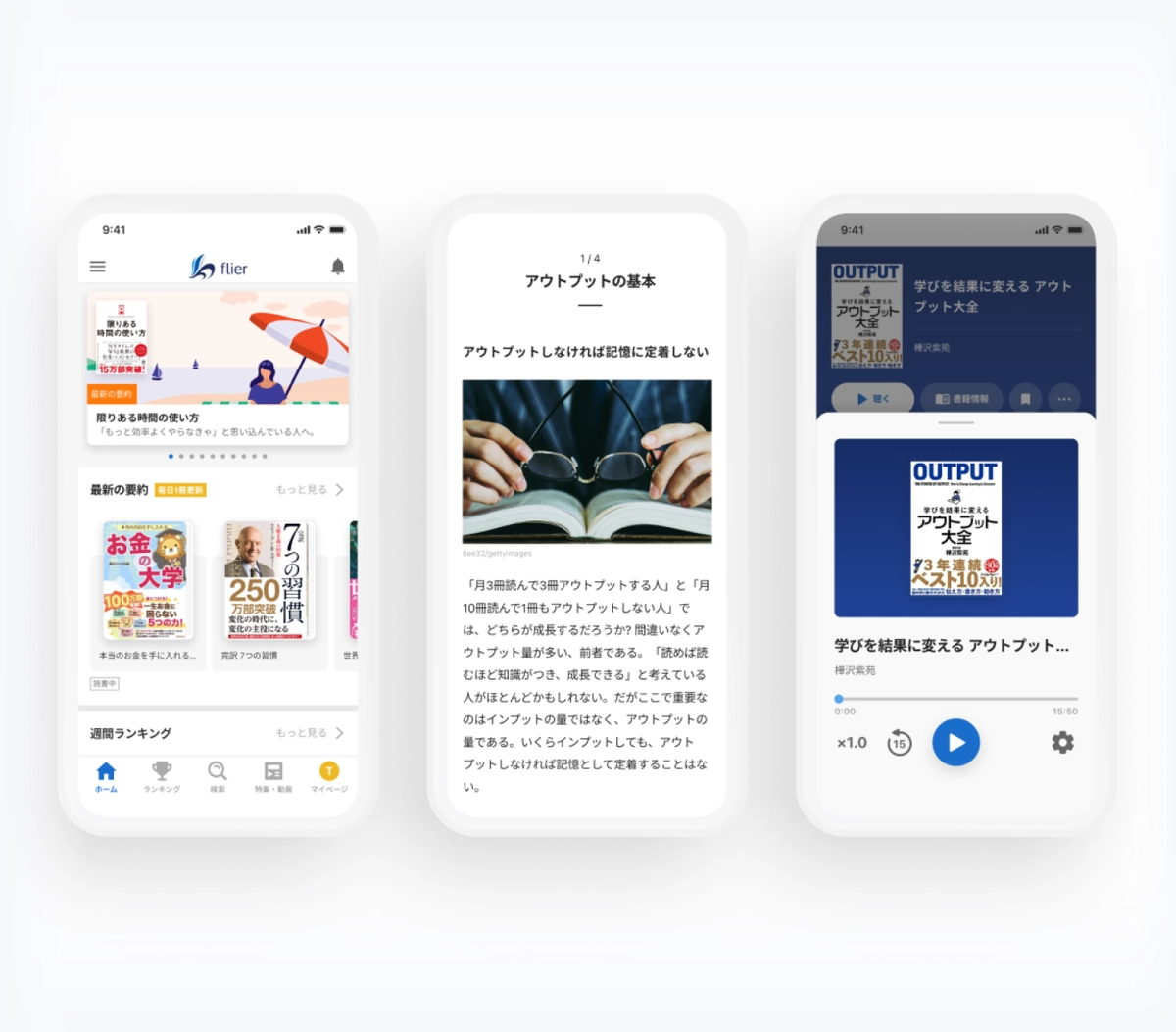

1冊10分で読める本の要約を提供するサービス「flier(フライヤー)」。1日1冊以上のペースで要約を配信し、テキストと音声で利用できる。

会員数は、個人・法人をあわせて累計124万人超え(2025年4月現在、無料会員を含む)。運営するフライヤー社(東京都千代田区)は2025年2月に東京証券取引所グロース市場へ新規上場したばかりと、勢いに乗っている。

コスパ・タイパの意識が高い現代人に好まれているflierだが、どんな体験設計やデザインが心地よさや利便性につながっているのか。デザイナーの筒井大尊氏に、「UX・UIの工夫」を聞いた。

「テキスト」と「音声」で1冊10分の要約を提供

10年を超えるflierの歩み

2013年10月にリリースされたflierは、忙しいビジネスパーソンに良書との出合いを促進する要約サービスだ。リリース当初から、スタートアップ向けのピッチコンテストで入賞したり、メディアで取り上げられたりして世間の関心を集め、会員数が増加。累計法人導入社数は1200社にのぼる(2025年3月末時点)。

1冊10分の要約を3900冊以上提供(2025年4月時点)

1冊10分で読める本の要約を毎日、会員向けに配信。一部無料で読めるコンテンツもあるが、基本的には有料で、シルバープラン(月550円/毎月5冊まで)とゴールドプラン(月2200円/無制限)の2種類がある。

選書は、大学教授やMBA講師などの有識者を含む選書委員会が行い、今ビジネスパーソンが読むべき書籍を厳選。テキストだけでなく、音声でも要約を配信する。扱う書籍は出版社・著者の許諾を取得しており、実績のあるライターが要約を作成。さらに、出版社で編集経験を持つ社員による品質チェックや出版社・著者の確認を経ることで、品質を担保している。

「flierは30〜40代を中心としたビジネスパーソンに多く利用いただいており、男女比は6:4で男性がやや多い構成となります。法人ユーザーの場合は、福利厚生の一環や人材育成、研修の土台として使われることが多いようです」

要約を読んだ後に書籍の購入に至るケースもあり、出版社にとっても良い宣伝ツールとなっているようだ。「要約が公開されたタイミングで、Amazonの書籍ランキングの順位が上がった」という声が聞かれたこともあるという。

書籍の世界観をジャマしない「無色透明」がコンセプト

flierのWebサイトを見て、筆者が一番に感じたのは「視認性の良さ」だった。特に、サービスの肝となる「要約ページ」は、画面上に余分な情報がなくスッキリしていて、やや大きめのフォントサイズや広めの行間で、“読む”ことに集中しやすい。

情報量を抑えて余白を広めに取り、色を多用しない

「UX・UIにおけるチームのコンセプトは、『無色透明』です。1冊1冊の世界観や伝えたいテーマが異なる書籍を扱っているため、その表現をジャマしないことを最も意識しています」

デザイン原則として、5つのキーワードを設定

背景色を使う場合は、書影の世界観を活かした色をセレクト

「無色透明とは具体的にはどういうことか」と聞くと、「分かりやすい例としては、全体的な色数を減らすほか、コンテンツに寄り添った色使いをしている」との回答。例えば、ホームで表示している「今日の1冊」は、書影から抽出した色を平準化して背景に使用している。そうすることでflierとしての表現を抑えながら、コンテンツの性質を表しているという。

flierのWebサイトのトップページ

書影の並べ方にも、無色透明の価値観が生かされている。読みたい本を見つけやすくするためには、複数の切り口(カテゴリー)で本を紹介するのがベスト。一�方で、画面いっぱいに同一カテゴリーの書籍が表示されると主張が強い印象になり、ユーザーにストレスを与えやすい。そこで、各カテゴリーにおける一画面の表示冊数が少なくなるよう横スクロールを採用した。

利便性を高め、より良い書籍に出会うための「UXの工夫」

体験設計の工夫も、至るところに見られる。最も特徴的なのが、ユーザーの選書を手助けするための機能配置だ。3900冊以上の要約が配信されているため、強い目的意識がない場合、読みたいコンテンツを見つけるのが困難になってしまう。そこで、「レコメンド」や「プレイリスト」といった機能を強化しているという。

ユーザーごとに「オススメ」の書籍が表示される

�レコメンド機能は各ユーザーの閲覧体験に合わせてチューニングされていて、1冊読むごとにオススメが更新される。近年は、同機能から次の書籍を選ぶ人が非常に増えているそうだ。

テーマごとに数冊を紹介する「プレイリスト」も、よく使われている

プレイリストは、「マインドフルネス」「投資」「北欧の働き方」などテーマごとに複数の書籍を選書した要約リスト。こちらも使い勝手が良く、好評だ。

「プレイリストは、編集部のメンバーがテーマを決めて選書しています。特に本が好きなわけではないけれど、仕事上で課題を感じていて本を読む必要性がある、といった法人会員の方によく使われていますね。コンテンツの性質上、サムネイルに書影を表示しないため、読みたい本を見つけやすくする工夫として、自社で制作したポップなアイキャッチ画像を使っています」

その他に、インタビューや対話形式の「動画」、インタビュー記事や出版社のイチオシ本紹介記事などを含む「特集」、“スキルアップ・キャリア”や“健康・フィットネス”といった17の「カテゴリー」も選書に役立つ機能として用意している。

本棚機能は、「読了した本」や「あとで読みたい本」をまとめられる

より効率的に読書をするための機能では、「本棚」があげられる。本棚には「お気に入り」「読了」「読書中」「あとで読む」の4つのタブがあり、関連データが溜まっていく仕組みだ。1冊ごとに「学びメモ」を残す機能も。法人会員の場合は、本棚の設定をオープン��にすると他の社員が読んでいる本や学びメモも閲覧できるため、情報共有やコミュニケーションの促進に役立つそうだ。

開発はRICEのフレームワークを使って効率化

フライヤー社は創業約12年、社員数60人未満の中小企業で、flierの開発チームは業務委託も含めて15人ほどとなる。内訳はエンジニアが約10人、デザイナーが2人、プロダクトマネージャーが2人、アナリストが1名だ。

優先順位を決める際は、RICEを応用したフレームワークを活用している。施策に対して4つの要素(リーチ・インパクト・確度・工数)でスコアリングして評価ができる設計がRICEの特徴だ。大企業と比較して関わる人数が少ないこともあるが、フレームワークの活用により意思決定をシンプルにすることで、スピーディーな開発をかなえているという。

flierのプロダクトデザイン開発プロセス

「開発において、ユーザーの要望や問い合わせは当然ながら重要です。その上で、アップデートによるインパクトの大きさなども加味して優先順位を決定します。プロセスとしては、まずセールスやCSチームがユーザーの課題感を精査し、次にPdMが精査・検証、その後にチーム全体で審査する流れです」

法人会員向けのアップデートに注力し、成長を加速したい

グロース市場へ新規上場したばかりのフライヤー社は、今どんな展望を描いているのか。

「flierの成長を加速させていきたいと考えています。そのために優秀な人材の採用を強化しつつ、成長を促進するイノベーションを起こす必要があります。検討しているのは、法人会員に向けた機能強化です。現在は情報共有に活用できる『本棚』の機能が実装されていますが、これをもう一歩進化させて、1人での読書よりも組織全体で学びを加速できる体験の提供を考えています」

特に伸びている法人向けサービスを強化する方針だ

読書体験を拡張する具体的な施策として、ゲームの要素を応用するゲーミフィケーションを取り入れたデザインを検討しているとのこと。

「ゲーミフィケーションと言っても、自由に読書を楽しめる設計は重要であり、読了数を競うなどの仕様は考えていません。そうした方向性ではなく、例えば、同じ要約を読んだ人同士が、それを通して学んだ共通認識を持って語り合える。それによって組織の成長につながるといった流れができたらいいなと」

サービス活用によるポジティブな体験を拡張していく、といったイメージだろうか。サービスリリースから10年以上が経過し、さらなる飛躍を目指すflier。活字が苦手な人も幅広く取り込める領域であり、まだまだ進化がありそうだ。

写真提供:フライヤー社

「自由なライフスタイル」に憧れて、2016年にOLからフリーライターへ転身。2020年に拠点を北欧に移し、デンマークに6ヵ月、フィンランド・ヘルシンキに約1年長期滞在。現地スタートアップやカンファレンスを多数取材する。2022年3月より拠点を東京に戻し、国内トレンドや北欧・欧州のイノベーションなどをテーマに執筆している。

https://love-trip-kaori.com/