ここ数年でデジタルプロダクトデザイン領域に定着しつつあるUXリサーチ文化。ユーザー理解を深めながらプロダクトを改善していく合理的な取り組みですが、デザイナーの職務領域で、実際に手を動かしてデザインをすることよりも質問や説明など「話すこと」が仕事全体の質を大きく左右するケースが増えたように思います。普段から話すことが苦手な方や、緊張しやすい方は戸惑うシーンが増えているのではないでしょうか。

このシリーズでは、そんな話しベタさんがUXリサーチを諦めずに取り組めるようなやり方を3回に分けてご紹介していきます。

初回「デプスインタビュー編」では、話しベタの私が自分でもできるようにアレンジしながら実践してきたデプスインタビューのやり方をご紹介します。

UX/UIデザイナー。 事業会社でグラフィックデザイン/映像制作、開発会社でUIデザインを経験した後、2018年よりエンタメコンテンツアプリ「peep」、音声プラットフォーム「Voicy」など、スタートアップ企業のデジタルプロダクトデザインに携わる。2024年よりフリーランスのデザイナーとして活動。 著書に『フォトショの5分ドリル 練習して身につけるPhotoshopの基本』。

基本スタンスは自己開示と自分に合った方法へのアレンジ

一言に「話しベタ」と言っても、原因や苦�手意識の度合い、実際に業務上で躓くポイントは一人一人違うので、まずは自己開示のアプローチから始めると良いでしょう。例えば新しい環境で働く場合であれば自己紹介の中で少し触れる程度でもOKです。この時点で何かが大きく変わるわけではありませんが、実際に話すことがメインの業務を担当する際に自分にとって負荷の少ない方法にアレンジしやすくなります。「この方法でやらせてください」と言い出しやすい関係を普段のコミュニケーションから作っておくことが重要です。

私の場合はとても緊張しやすいため、就職時の面接や、新しいチームでの自己紹介の際などに必ず「あがり症で、少人数のミーティングでも緊張してしまうくらいなのですが、いつも苦手なりにやり方を工夫しているのでよろしくお願いします。」と伝えるようにしています。そうすると大概「意外ですね、話していても全然そう見えないです」という反応が返ってきたりします。緊張を隠そうとせず自己開示した結果、多少寛大な気持ちで見てもらえたり、自分にとって負荷の少ないやり方で取り組ませてもらえているのが大きいのかもしれません。

無理して一般的な型通りにやるか諦めるかではなく、自分にとって負荷の少ない方法にアレンジしてどんどん挑戦してみませんか。

半構造化インタビューでも深掘り質問まで想定する

デプスインタビューの特長は、被験者の行動や表層的な回答だけでなく、そこに至る背景までを掘り下げて理解できることです。半構造化インタビューは、全てを予め設計した上で行うアンケートや構造化インタビューとは違い、偶発的な会話の流れや被験者のリアクションに応じて深掘り質問をしていく手法です。後から分析する際に有用な発言を引き出すための「柔軟で上手い質問」を求められるので、実は何気ない会話の中で「何か面白いこと言ってよ」と要求されるのと同じくらい高いハードルではないでしょうか。

ここでは、「そんな上手い質問、ぶっつけ本番で出来るわけがない」と思っている話ベタさん向けの深掘り質問のやり方をご紹介します。

私は基本的に深掘り質問は大きく4種類に分類できると考えています。

行動:その時実際にどうしたか

理由:なぜそうしたか

感情:結果的にどう感じたか

経験:過去にどのような体験をしているか

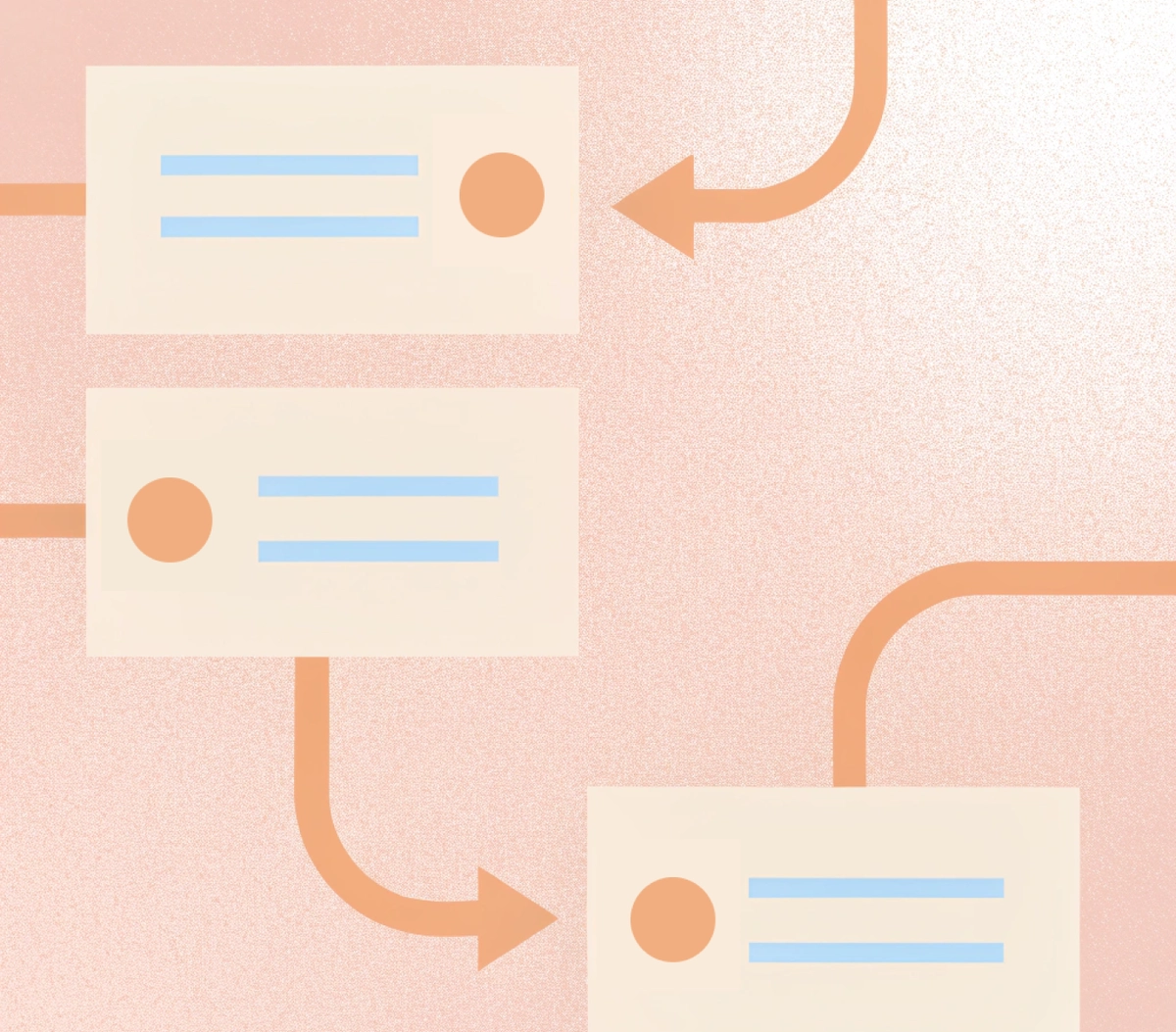

仮に被験者が「行動」についての話をした場合は、それに付随する「理由」「感情」「経験」を会話の流れに乗って順繰りに質問するといった感じで、1つの事柄を複数の視点から見ている状態を作ることが深掘りの基本形です。

一つの事柄を複数の視点から見ている状態

話の上手い人はリアルタイムでこれらの整理をしながら次の質問をしていることになりますが、それができないから困っているという話しベタさんが多いのではないでしょうか。

そこで、先回りしてインタビューガイド(質問リスト)を作成する段階で「行動」「理由」「感情」「経験」を意識した質問を予め盛り込んでおくことをおすすめします。質問を想定すると回答の仮説も立てやすいので、例えば「回答が〇〇の場合」と「それ以外の場合」といった具合に分岐させれば、その先にもある程度深掘り質問を想定しておくことができます。

半構造化インタビューとしては型破りですが、このように4種の深掘り質問を会話の流れとセットで想定しておけば、自然な会話を装いつつ、少なくとも何を聞いて良いか全く検討がつかなくなる状況だけは回避できるでしょう。

ただ、インタビューの時間は限られています。会話のルートを細かく想定しても聞けなければ意味がないので、リサーチの目的や問いに立ち返り、重点的に深掘りすべき箇所は細かく、それ以外の箇所はシンプルに一本道で設計していくのがおすすめです。

インタビューガイドもフローチャート形式で作成する

前段で説明した4種の深掘り質問や被験者からの回答による分岐質問を想定する場合、インタビューガイド自体もオーソドックスなリスト形式よりフローチャート(樹形図)形式で作る方が、質問の流れや当日の進捗を把握しやすいと感じる人もいると��思います。フローチャートで作成する場合、ツールはFigJamやMiroなど自由度が高く、複数人でリアルタイム編集ができるものをおすすめします。

私の場合は、インタビューガイドの質問の下に書記係用スペースを作っておき、当日の会話録も付箋として貼り付ける形で書き込んでもらっていました。こうすると後々の分析時にも発言を流用しやすくなったり、全く別の機会にも会話録を気軽に振り返りやすく、新たな気づきを得る機会が増えたように思います。

インタビューガイドもフローチャート形式で作成する

こうしたやり方のアレンジはあくまで一例です。実際にやってみての感覚や、所属している組織でどのくらい忠実に一般的なリサーチメソッドを実践しているかなど、バランスをとりながら実現可能な範囲で自分に合う方法を探ってみてはどうでしょうか。

想定外を想定内にする

いくら入念に準備しても当日想定外のアクシデントは起こります。よくあるケースとしては「関係ない話ばかりが盛り上がりインタビューを進められない」「当時の記憶が薄れていてなかなか話が出てこない」など、実に様々なことが起こります。

このような場合にも予め以下のような対処法を用意しておくだけで、「想定内のことが起きただけ」と落ち着いて対処できるようになるでしょう。同時にアクシデント自体が起こりづらくなるような事前対策のアイディアも出てきます。

関係ない話ばかりが盛り上がりインタビューを進められない場合

対処法「自分のペースを取り戻すための質問を用意しておく」

例)「〇〇という気になるワードが出てきましたが、その辺のことをもっと詳しく教えてもらえますか?」

例)「今日は色々なお話を聴きたいので、次は〇〇した時のことについて教えてください」

事前対策「冒頭でざっくりと進行スケジュールを伝える」

例)「前半は〇〇の話、後半は〇〇の話をお聞きできればと思います」

当時の記憶が薄れていてなかなか話が出てこない場合

対処法

実際にプロダクトを見せたり、被験者自身の手元で確認してもらい、当時のことを追体験してもらいながら質問する

一旦今の話題をスキップし、最後にもう一度戻って質問してみる

事前対策

スクリーニング時のアンケートで当時のことを一部質問する

当時のことは忘れている前提で思考発話法をベースに質問を想定する(当時と同じ状況を再現しながらプロダクトを使ってもらい、当時の行動や感じたことを思い出して実況してもらう)

被験者の声を受け取るのに阻害となるような想定外のアクシデントに対しては以上のような対処法や事前対策をすると良いでしょう。

しかし想定外=全て悪というわけではないことを念頭におき、以下の点には気をつけましょう。

気をつけたいポイント

被験者から語られる内容を捻じ曲げようとしていないか

仮説の正しさを証明しに行こうとしていないか

ブラッシュアップのためのリハーサル

インタビューガイドがあらかたでき上がったら当日の書記や分析に参加するメンバー、その中でもできれば被験者に近い属性のメンバーを相手にリハーサルを実施しましょう。話しベタさんであればもちろん慣れや最終確認のためにもやるべきではありますが、それ以上に質問内容をどうブラッシュアップするかを探るためのリハーサルとして実施しましょう。実際にやってみると、机上で考えるのとは別次元の学びを得ることができます。リハーサル後に相手からフィードバックをもらい、問答の中で違和感を覚えた箇所や、話すべき周辺情報を聞き漏らしていないかなどを確認のうえ、質問をブラッシュアップしていきます。

ここで重要なのは、リハーサル自体の成功にこだわらないことです。デザインにおけるプロトタイピングのようなイメージで、うまくいかない前提でまず一度軽くやってみましょう。リハーサル相手がよき理解者となり、その後の精神的な余裕にも繋がるでしょう。

私が実際にやってしまった失敗として、ブラッシュアップのために「この質問設計に対して何かフィードバッ�クがあればお願いします」とオープンクエッションで関係者全員にフィードバックを求めた結果、収拾がつかなくなったケースがあります。方々からの要求に応えようとして判断軸がブレたり、新たなプレッシャーが生まれたりしました。

大人数が机上であれこれ考えるよりも1回のリハーサルを元にブラッシュアップする方が圧倒的に関係者が合意しやすいので、ブラッシュアップをするならまずはリハーサルすることをおすすめします。

また、フィードバックを求める際には以下のように依頼先によって観点を指定し、ブラッシュアップに活かしやすいフィードバックを引き出しましょう。

リハーサル相手

聞かれ方や答え方で違和感を感じた箇所の洗い出し

話した方が良さそうな情報を聞き漏らしていないか

チームメンバーやステークホルダー

被験者に確かめたいことのリクエスト

リクエストしたことを確認するための質問が含まれているか

リサーチに知見のあるメンバー

大元の問いの設定が目的にマッチしているか

目的や問いに対して質問設計がマッチしているか

追加質問枠を設け、助っ人を増やす

当日の見学者(インタビュー自体には参加せず、中継を聴くだけ)は少ない方がプレッシャーを感じづらいと考える人が多いと思いますが、実は見学者は多い方が安心という捉え方もできます。

インタビューの最後に他のメンバーから質問する枠を設けておけば、自分とは違う視点から深掘りしてもらえたり、新たな気づきを得ることにも繋がります。ここで「助っ人」になり得る母集団は多い方が良いのと、そもそも「最後に質問したい」という姿勢で能動的に聴いてくれるメンバーが増えれば分析時の「助っ人」が増えたり、最終的にはユーザー理解の深いメンバーを増やすことにも繋がります。

同席している書記係から直接質問してもらったり、見学者からの質問を代理で取り上げてもらえるよう進行自体も任せるようにすると、自分の負担を減らしながら周りのメンバーにもより能動的に参加してもらえるでしょう。

自分に合った方法にアレンジする

ここまで私の経験をベースにアレンジしたデプスインタビューの準備に焦点を当ててやり方をご紹介してきましたが、「この方法は自分には合わない」と感じた方も多いのではないでしょうか。苦手意識や躓くポイントは一人一人違うので当然のことです。

そこで最後に、一般的な方法から自分に合った方法にアレンジするためのワークをご紹介します。

1. やるべきことの中で致命的な苦手ポイントを見極める

デプスインタビューと��いう特殊な状況下のことなので、分かったつもりにならずに言語化して考えることが重要です。まずは一般的なやり方を確認しながら、デプスインタビューをしている自分を可能な限りリアルにイメージしてください。その中で感じた自分の苦手ポイントを細分化し、それがある場合にインタビュー自体を実行できるかできないかを書き出しましょう。

私の場合、インタビュー時の「緊張」が問題で、細分化すると「何を質問すれば良いかわからなくなること」「想定外のアクシデントが起きること」の2つが致命的な苦手ポイントであるとわかりました。

やるべきことの中で致命的な苦手ポイントを見極める

2. 致命的な苦手ポイントが解消することで実行できるイメージを持つ

前段ではっきりした致命的な苦手ポイントが解消した状況をイメージし、「これならできそう」と思えればOKです。「まだ無理」と感じた場合は「1」に戻って考え直してみましょう。

私の場合は「何を質問すれば良いかすべて分かっていて、想定外のアクシデントが起きない状況」であればなんとか実行できそうなイメージが湧きました。

3. 苦手ポイントの解消に必要な条件を洗い出し、ネクストアクションに変換する

「2」で考えた状況を作り出すための条件を全て洗い出し、実行可能なアクションに変換していきます。

苦手ポイントの解消に必要な条件を洗い出し、ネクストアクションに変換す��る

ここで出てきたアクションだけではカバーしきれないこともあるかもしれませんが、しっかり実行すれば一般的なやり方よりも自分に合った方法と言えるでしょう。

ただし、デプスインタビューを実施する意味自体がなくならないよう気をつけなければならないポイントがあります。一部「想定外を想定内にする」の段落で記した内容とも重複しますが、改めて気をつけましょう。

気をつけたいポイント

被験者語られる内容を捻じ曲げるアレンジになっていないか

仮説の正しさを証明しにいくことが目的のアレンジになっていないか

チームの方針から大きく外れるアレンジになっていないか

以上のポイントにはしっかり配慮しながら自由にアレンジしましょう。一番残念なのは、型通りにやることが目的化してしまったり、型通りにできないことが理由でユーザーインサイトの発見自体を諦めてしまうことです。型から外れたやり方であっても、ユーザー自身から出てきた声にヒントを得てプロダクトを改善していくことには大きな意味があります。苦手をうまく乗りこなしながらリサーチに取り組める人が1人でも増えたらと思います。